天気は今一つ冴えないものの、夏の時期には直射日光がなくて丁度良い8月某日。最近、行っていなかった房総方面にツーリングに行くことにしました。

浮島ICからアクアラインで木更津金田まで高速区間。その後、一般道で外房方面に向かいますが途中で袖ヶ浦フォレストレースウェイに立ち寄って雰囲気を確認。その後、更に東に向かい外房に向かいます。

国道128号を進むと太東海水浴場辺りで海

国道409号から国道128号を通過して外房に。この区間、房総半島に典型的な農耕地と山地が組み合わさった風景のなだらかな道路をトコトコとのんびりツーリングするのに向いていると思います。

ツーリングなので海水浴場はパスして太東崎灯台へ。

太東崎灯台の駐車場(2022年8月)

太東崎灯台の駐車場(2022年8月)

ちょっとした山道を登って灯台の駐車場へ。意外と道が狭く4輪車の離合は難しい場所があります。4輪で行く方はご注意を。

太東崎から水平線を望む(2022年8月)

太東崎から水平線を望む(2022年8月)

この頃そんなに大雨があった記憶はありませんが、海が濁っています。太東岬のすぐ南に夷隅川の河口があるのでその影響でしょう。

夷隅川は千葉県最大の河川で生物相の豊かさが特徴です。また流域には荒木根ダムや多数の堰が建設されて上水道、農業用水を供給する重要な水源にもなっています…。ダムツーリングなのにダムに寄ってない、管理人を許してください。

太東崎灯台、広場と灯台(2022年8月)

太東崎灯台、広場と灯台(2022年8月)

太東崎灯台の駐車場の横は広場になっており、ちょっとした売店があります。上の写真では少し分かりにくいですが、テーブルと椅子の左側に記念撮影用のアマビエ様の像が飾ってありました。コロナのご時世を感じさせます。

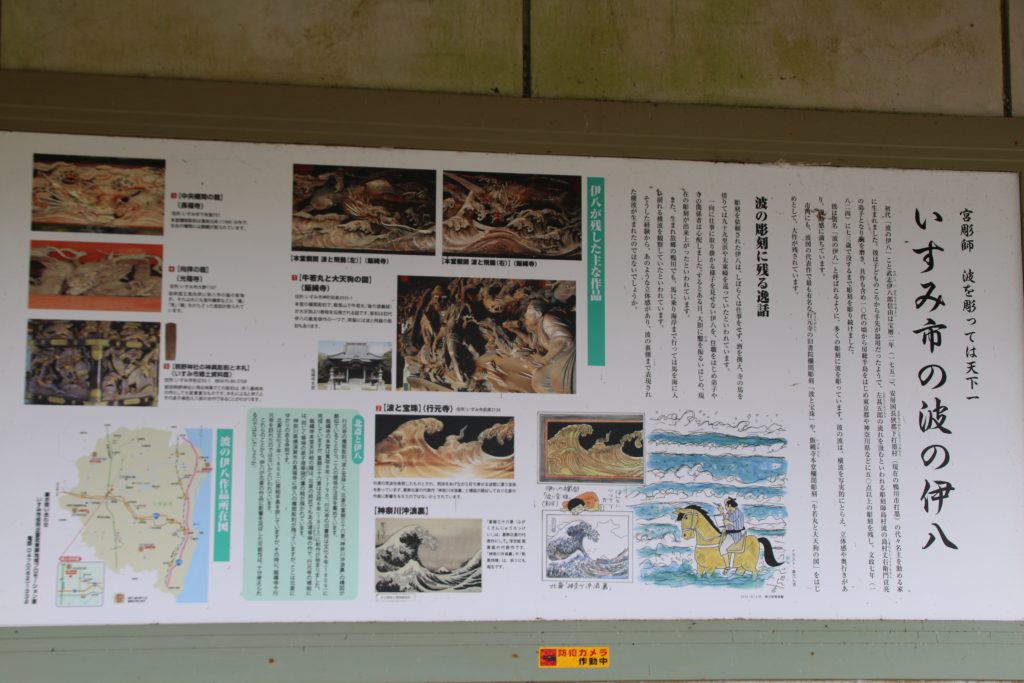

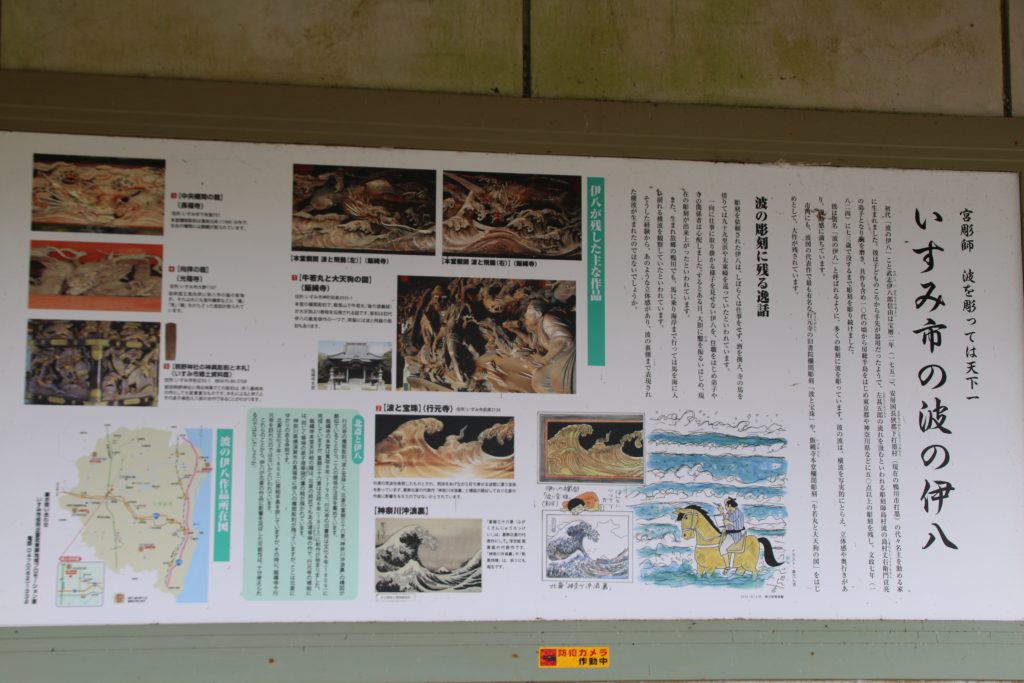

波の伊八解説板(2022年8月)

波の伊八解説板(2022年8月)

またボランティアと思しき方が「波の伊八」を観光客に解説していました。彫刻師で波の様子を彫らせたら抜群だったとか。

外房、南総には敵機探知の施設が点在した

太東崎の電波探知機跡(2022年8月)

太東崎の電波探知機跡(2022年8月)

海側をぐるっと一回りして駐車場に戻る途中に太平洋戦争時の電波探知施設跡がありました。外房、南房はその位置関係から太平洋戦争時に敵機を探知するための施設が多数ありました。関東地方最南端の野島崎にもその影響かと思われるモノが祀られていました。かなり趣は違いますが…。(野島崎の厳島神社には趣が一緒の慰霊碑もあります。)

灯台前でNC750Sの記念撮影

太東崎灯台とNC750S(2022年8月)

太東崎灯台とNC750S(2022年8月)

灯台の前でNC750Sの記念撮影をして国道128号に戻ります。現在の太東崎灯台は2代目(2基目?)で岬の少し奥まったところに設置されています。調べてみるともっと海側にあったのですが海岸侵食で倒壊の恐れがでたので電波探知機と同じ運命になることを避け、今の場所に建て直されたとか。

御宿浜海水浴場と岩和田海水浴場

岩和田海水浴場とNC750S(2022年8月)

岩和田海水浴場とNC750S(2022年8月)

御宿浜海水浴場と岩和田海水浴場は小さな川を挟んで隣接しています。御宿浜海水浴場側には月の沙漠記念館があり、2頭の駱駝と王子様、お姫様からなる月の沙漠記念像が建てられています。

月の沙漠記念像(2022年8月)

月の沙漠記念像(2022年8月)

御宿の海岸が月の沙漠のモチーフとなったとされてこの一帯月の沙漠推しです。その辺りの事情はウィキペディア「月の沙漠」でご覧ください。

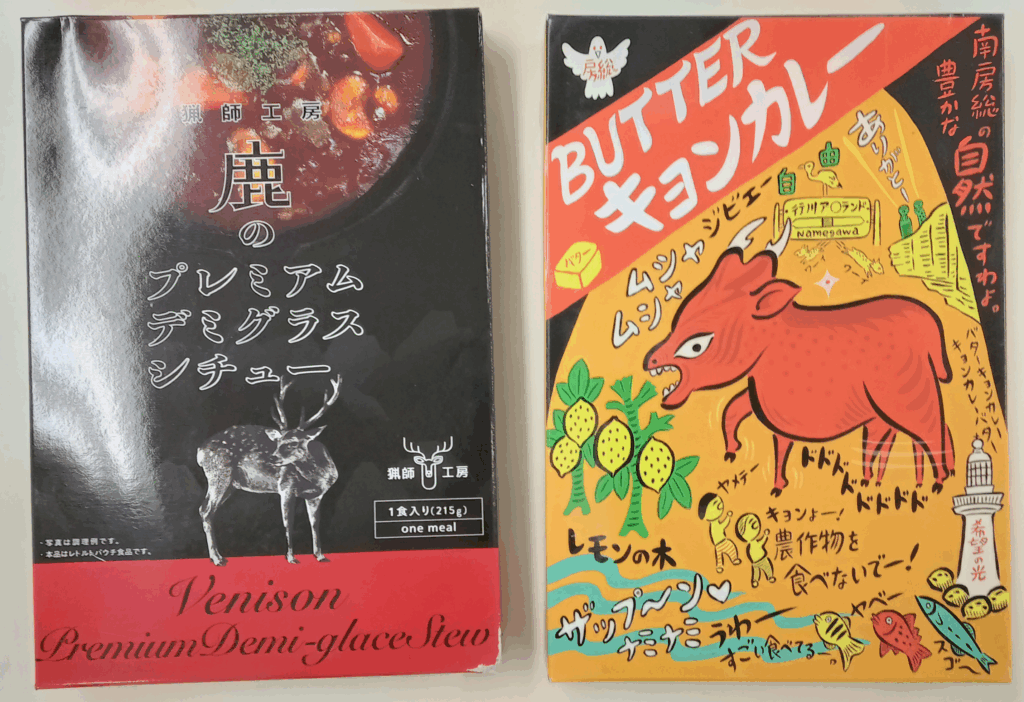

この後、鴨川まで走り猟師工房に寄ろうかと思いましたが、暑い時期。ジビエを購入しても傷みそうなので寄らずに県道34号を保田へ。国道127号をのんびり走りながらアクアラインに向かいますが渋滞表示。そのまま進むと渋滞のピークに当たりそうだったので君津で軽い晩御飯。

アクアラインは海ホタルまで渋滞しましたが、アクアトンネル内で解消。アクアトンネルの速度誘導灯はかなり効果が挙がっていると思います。できればアクア連絡道にも同じようなのが欲しいなあ。

というわけで、ダムには行かないツーリングでした。

次回はダムに行きます。