国道194号線を北上してしまなみ海道へ

大橋ダムとNC750S(2025年5月)

大橋ダムとNC750S(2025年5月)

途中の大橋ダムに立ち寄り記念撮影だけ。直後の高知ー愛媛県境の寒風山トンネルは歩行者・自転車が通行可能な日本一長いトンネルです。そして内部がその名の通り寒い。

四国ツーリングは海沿いを行く限り、この時期(ゴールデンウィーク)比較的暖かいですが、山間部は肌寒い場所も多く、特に寒風山トンネル内は寒いです。是非、一度通過して寒さを実感してください。(真夏は涼しい)

しまなみ海道を通過して大山祇神社到着

大山積大明神の扁額と鳥居(2025年5月)

大山積大明神の扁額と鳥居(2025年5月)

大山祇神社の鳥居の扁額は「大山積大明神」となっているのは以前のツーリング(しまなみ海道途中の風景などもこちらから)で紹介しました。本殿にお参りして、本殿の裏側を散策した後、今回の目的の宝物殿に向かいます。

船舶の巨大なプロペラが良く目立つ

大山祇神社国宝館手前と海事博物館の入り口(2025年5月)

大山祇神社国宝館手前と海事博物館の入り口(2025年5月)

料金を支払い国宝館に向かうと目立つのが巨大な船舶用プロペラ、勿論寄付者は今治造船。ただしこちらは併設の海事博物館。「海事」の名の通り海にあるものは魚類、貝類、海生哺乳類などの動物、海藻、海底から掘削された鉱物などなんでもあります。(こちらは国宝館の後に見学しました。)

国宝館、紫陽殿ともに撮影禁止なので

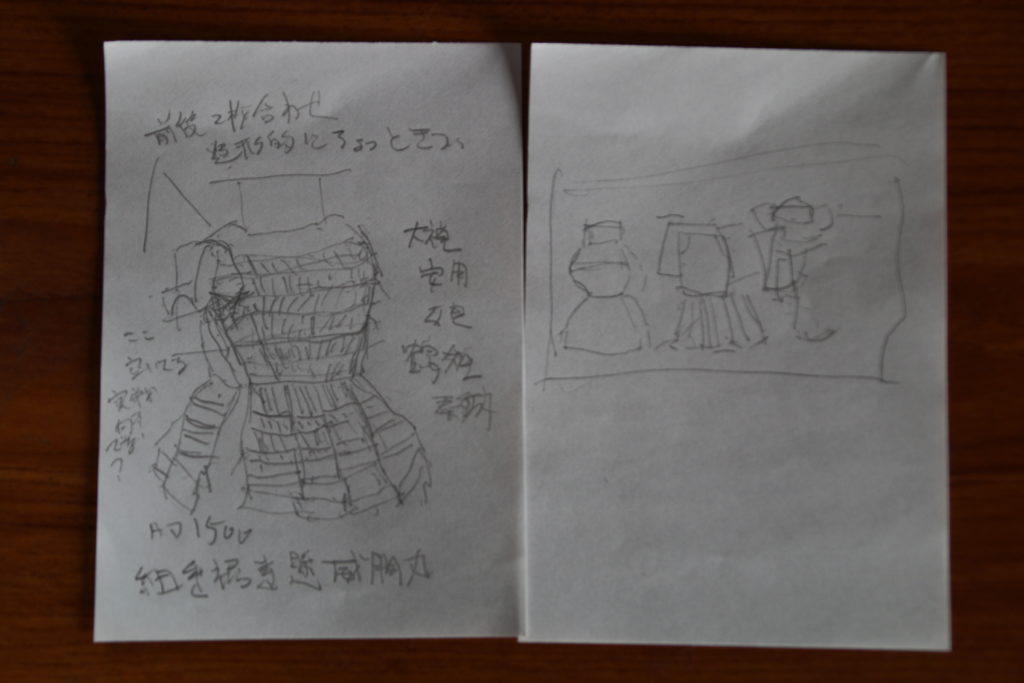

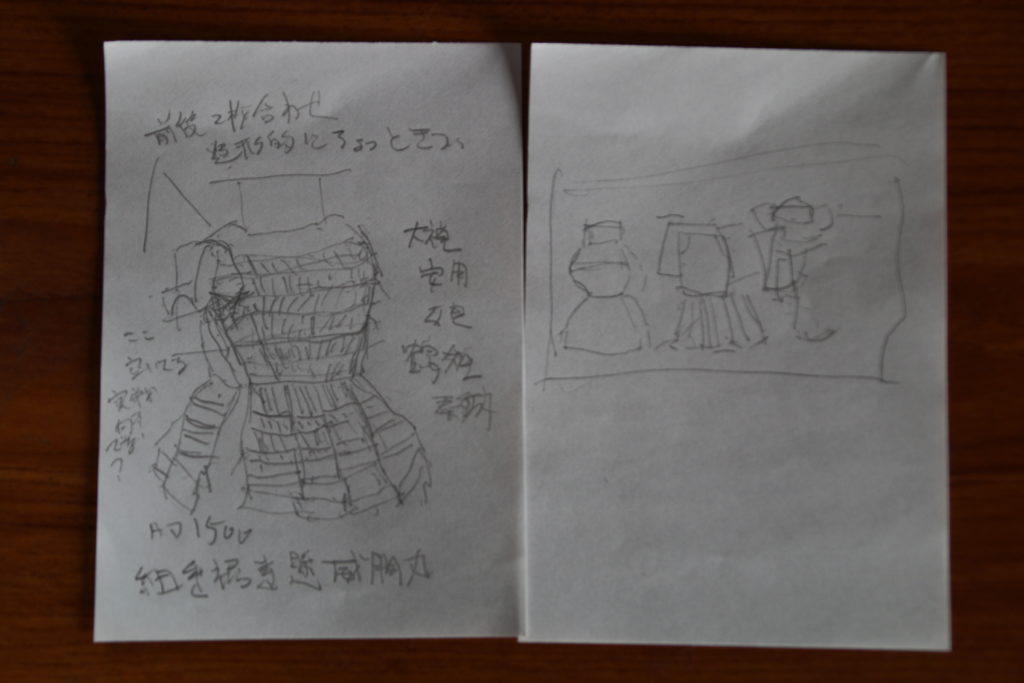

紺絲裾素懸威胴丸スケッチ(2025年5月)

紺絲裾素懸威胴丸スケッチ(2025年5月)

スケッチしてみました。大山祇神社の国宝館は多くの胴丸(鎧)を収蔵、その中でも瀬戸内のジャンヌダルクと呼ばれ有名な鶴姫が着用し大山祇神社に奉納したとされる「紺絲裾素懸威胴丸」(1500年頃)です。

現代の感覚(私が代表させてもらいます)で素直にみると「女性が付けていた」と想像するのが自然だと思います。右側のスケッチはその感じを伝えようとして周りの胴丸との対比を書こうとしたのですが…技量不足で止めてしまったもの。

大山祇神社、鶴姫の像(2025年5月)

大山祇神社、鶴姫の像(2025年5月)

無粋なことを言えば鶴姫の実在性に疑問がある上に、1500年頃の胴丸としては胸部が大きくウエストがくびれて大腿部・臀部にかけて大きくなる形式は特別「女性用」というわけではなかったとか…。

この胴丸は大袖がないので余計に周りの甲冑との差が引き立ちます。

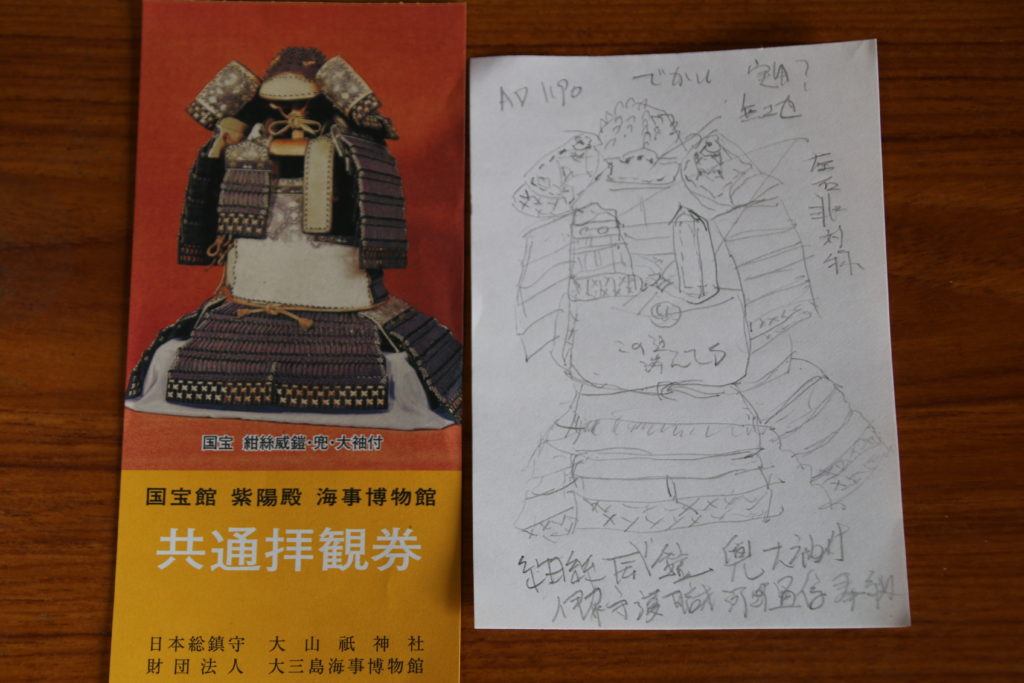

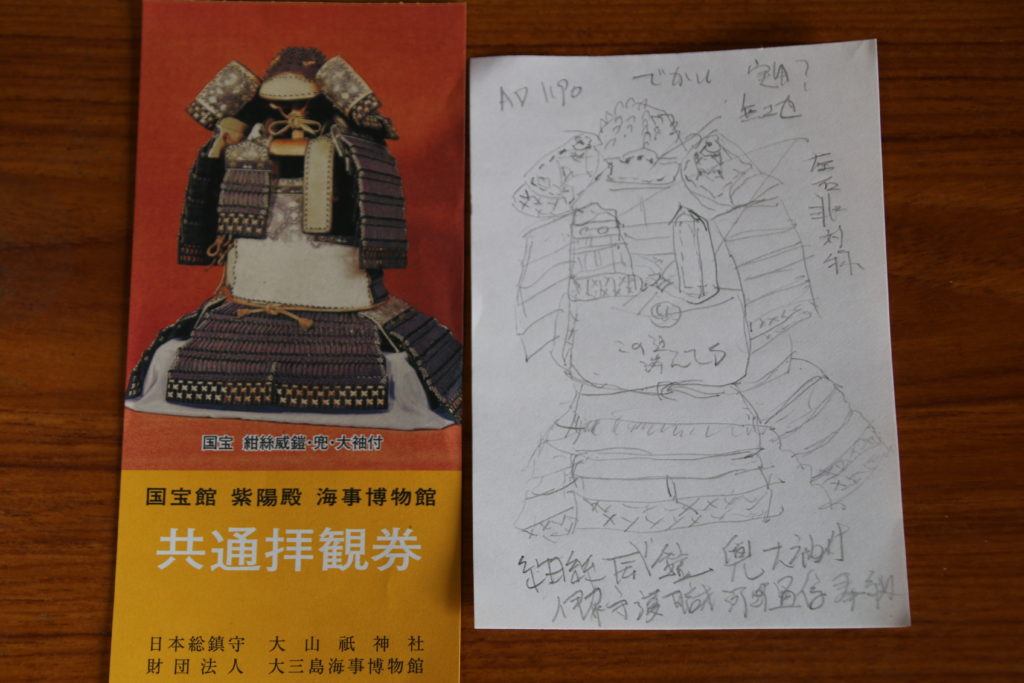

こちらは平安時代の鎧

紺絲威鎧・兜・大袖付の写真とスケッチ(2025年5月)

紺絲威鎧・兜・大袖付の写真とスケッチ(2025年5月)

スケッチの出来栄えは生優しく見守ってください。こちらは時代をさらに遡り1190年頃作成の「紺絲威鎧・兜・大袖付」。全体的に非常に「凝った」作りになっていることが素人の管理人でもわかりました。

社伝では源頼朝の武将河野通信(かわの みちのぶ)が奉納したとされており、瀬戸内で展開された源平合戦で源氏についた河野に頼朝が下賜ものでは…との想像も…。(こちらのほうは可能性としてはある…か?)

この鎧、非常に立派でかつ大振りです。実際に着用して戦場を駆け回る…というよりも河野の権威を表すために使われたのでは?というのが管理人の感想です。

なお、大山祇神社の国宝館には多数の文化財が所蔵されていますが、平安時代から戦国時代までの胴丸・鎧類の収蔵数は日本で随一です。アクセスが難しい場所ですが目的地として訪問する価値があります。(管理人の感想です)

他にもたくさんの文化財があったのですが、とても一日の訪問で鑑賞できる量ではありません。後ろ髪ひかれつつ、海事博物館を軽く見学して帰途につきます。

帰途も今回のツーリングのテーマ

瀬戸大橋と金山(橋の左側)、讃岐富士こと飯野山(橋の右側奥)(2025年5月)

瀬戸大橋と金山(橋の左側)、讃岐富士こと飯野山(橋の右側奥)(2025年5月)

今回の目的地は大山祇神社の国宝館でした。もう一つ目標があって、しまなみ海道を四国から本州に渡って瀬戸大橋で四国に帰ってくるルートを走るでした。

しまなみ海道を渡り切って山陽道を走り瀬戸大橋方面に。瀬戸大橋の与島SAで降りて橋と讃岐富士を撮影。瀬戸大橋は本四三架橋では最も古いのですが、様々な形式の橋梁コンプレックスが見られるのが特徴です。(与島PAまでの動画)

目標を達成して走行距離約400km。NC750Sにちょうどいい距離のルートでした。いやー、また鑑賞にいきたい。

次回はダム。