面河ダムまでの道のり

管理人の実家から国道194号線を経由し、酷道で有名な439号を西向きに進みます。ただしこの区間はちゃんとした2車線で快走路です。そして494号線へ。橋を渡って集落の中を少し東向きに走った後、山に向かって登っていきます。当初はさほどではありませんが、山中を進むに従って酷道感が増します。

1車線道路で舗装はされているので危険は感じませんが、やや舗装が傷んでいる箇所では気を遣いました。また意外と交通量が多いので前からくる4輪車との待ち合わせは所々であります。

高知県側は渓流に沿って道路があり、所々で渓流に降りて風景を楽しめるのは楽しいものです。

面河ダムの役割は非常に大きい

面河ダムは四国愛媛県の石鎚山の西側、仁淀川水系割石川に建設されています。堤高73.5mの重力式コンクリートダムで規模的には中型のダムです。目的はAIPです。その役割は特に灌漑において非常に大きく雨量が少ない愛媛県道前道後地域に農業用水を供給しています。

戦後、愛媛県道前道後地方の安定的な灌漑を図るために計画されましたが、仁淀川水系の既得利水権はお隣で下流の高知県にあり交渉が必要でした。当初、目的にはW(上水道)が含まれ人道的な観点から概ね合意にこぎつけていました。しかし予算等の都合でこれがI(工業用水)に入れ替えられたことで高知県側は態度を硬化。結局両県の担当者の懸命な交渉でなんとか計画が進み始めたそうです。

なお「水徳洽豫州」は「水の徳、豫州を洽(うるお)す」と読みくだせます。豫州は愛媛県の旧国名伊豫のこと。うるおすをあえて「潤」ではなく「洽」としたのは「いきわたる」という意味を含んでいるからかと管理人は思ってます。

面河ダムは大変な工事を経て1967年竣工

高知県側に流れる割石川をせき止めて愛媛県側に導水するには分水嶺を超える必要があります。このため石鎚山麓に導水用のトンネルを建設し愛媛県側の中山川などまで導水しています。

この導水は「虹の導水」と呼ばれ、これにより過去には水争いで死者が出ることもあった同地方の灌漑状況は大幅に改善されました。規模的にはありふれたダムですが、果している役割はとても大きいのです。

参考 面河ダム 虹の用水へ挑んだ人々 (読み物としても面白いです)

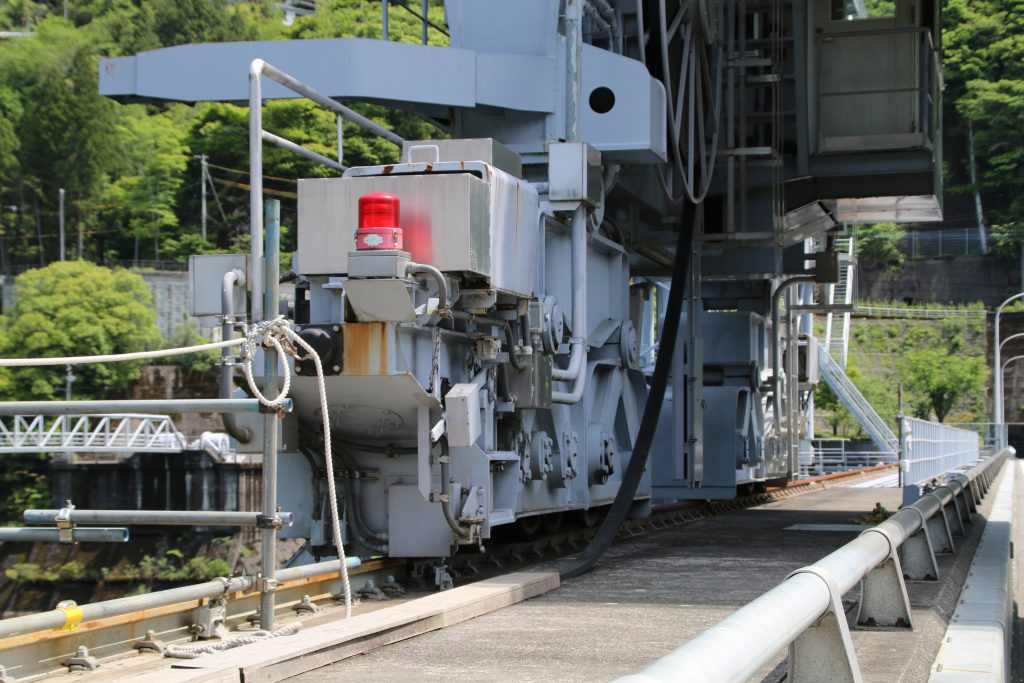

ダムではなく堰堤表記になっていることから古いダムであることがわかります。堤頂長は159 mで往復しても大した距離ではありません。左岸側に管理事務所があり、右岸側は…行き止まりです。

ダム下流には発電所がありますが、簡単に降りていくことはできません。むしろ国道494号線からは下流側が近く、ダム堤体にたどり着くには一旦国道494号線から県道153号方面に西進する必要があります。

険しい山中の難工事であったことは思い遣られ、実際ダムに直接ダンプカーでコンクリートなどの資材を運び込むのは困難で索道を張った循環バケットが使用されたとか…。

実際、多くのダムでは山の中でもある程度の道幅が確保されていることがほとんどですが面河ダムへのアプローチは建設当時大型車が行き来できる感じではありませんでした。(近年は改良されていると思われます)

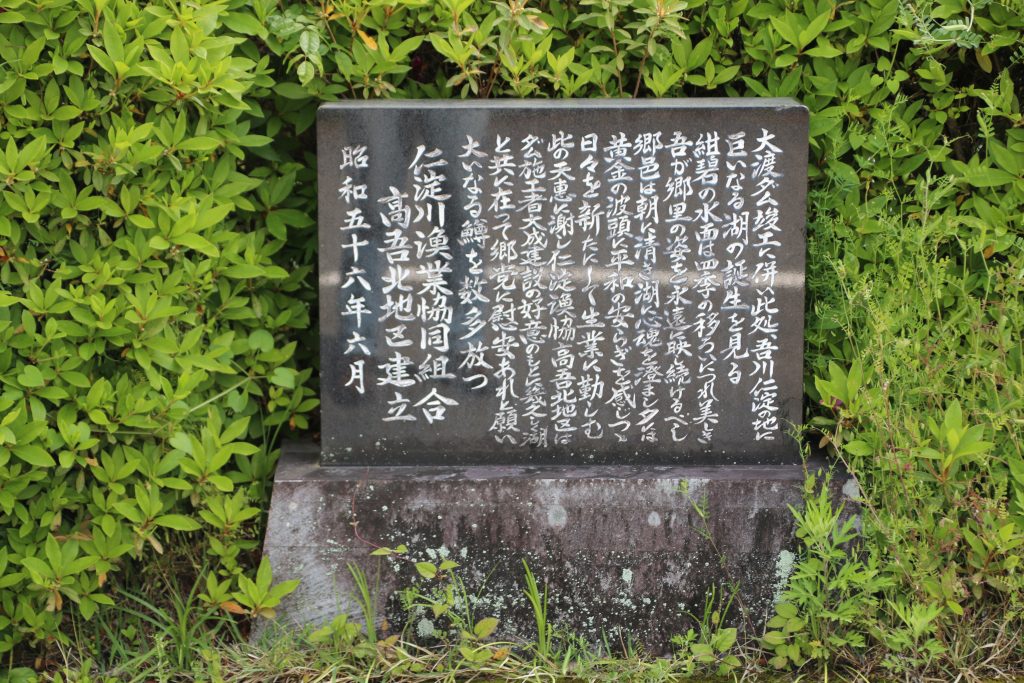

面河湖です。風景を堪能して次の目的ダムに移動します。

次は志河川ダムです。