NC750Sなら一回給油で行ける

東京から実家の高知まで帰省のツーリング。道のりは経路によって多少違いがあるものの800kmちょっと。タンク容量14lなので平均燃費30km/lで行けばギリギリ大丈夫。余裕をもって33.3km/lが目安です。

過去に同じトライをし余裕があることは確認済み。今回は「少しペースアップ」、「2年前との違い」などを検証してみます。

出発~港北PA~浜松SA

自宅から出発し浜松辺りで休憩の予定…だったのですが港北PAでトイレ休憩。ここまでは一般道含みなので燃費は32km/l程度。まあ、想定通りです。

少し時間ロスしたので今回はペースアップすることに…と思っていたら横浜青葉~海老名JCTまで渋滞。ひどい渋滞ではありませんでしたが更に時間ロス。海老名JCTを通過すると流れは順調。90~100km/hで流れに合わせてペース調整。

御殿場JCTで新東名に移り制限速度120km/h区間で100~110km/hにペースアップ。120km/hで巡行すると燃費が不安なので区間としてはやや抑え気味。またNC750Sは風防性は全く考慮されていないので120km/hの巡行は体力を消耗します。長距離乗る予定なので体力温存の意味も含めて自重。

浜松SAでの燃費表示は34.3km/l。ペースのわりにまあまあか?

浜松SA~土山SA(給油)

浜松SAを出発して間もなく120km/h区間終了。豊田東JCT辺りまで来ると交通量も増えて70~80km/hのペースで流れている状態。名港トリトンを渡り切ったあたりから燃費はどんどん良くなっていきます。この位の速度帯がNC750Sの燃費が良くなります。

前回は草津PAまで走りましたが、同じところで休むのも面白くないので一つ手前の給油ポイント土山SAで食事+給油をすることにします。

土山SAの黄金しょうゆラーメン

土山SAの黄金しょうゆラーメン

お昼は「黄金しょうゆラーメン」にしてみました。あっさりした味ですが、ちょっと塩気が強い感じがしました。SA, PAの食事って味付けがちょっと濃いものが多いのですが何故でしょう?

土山たぬき

土山たぬき

土山たぬき

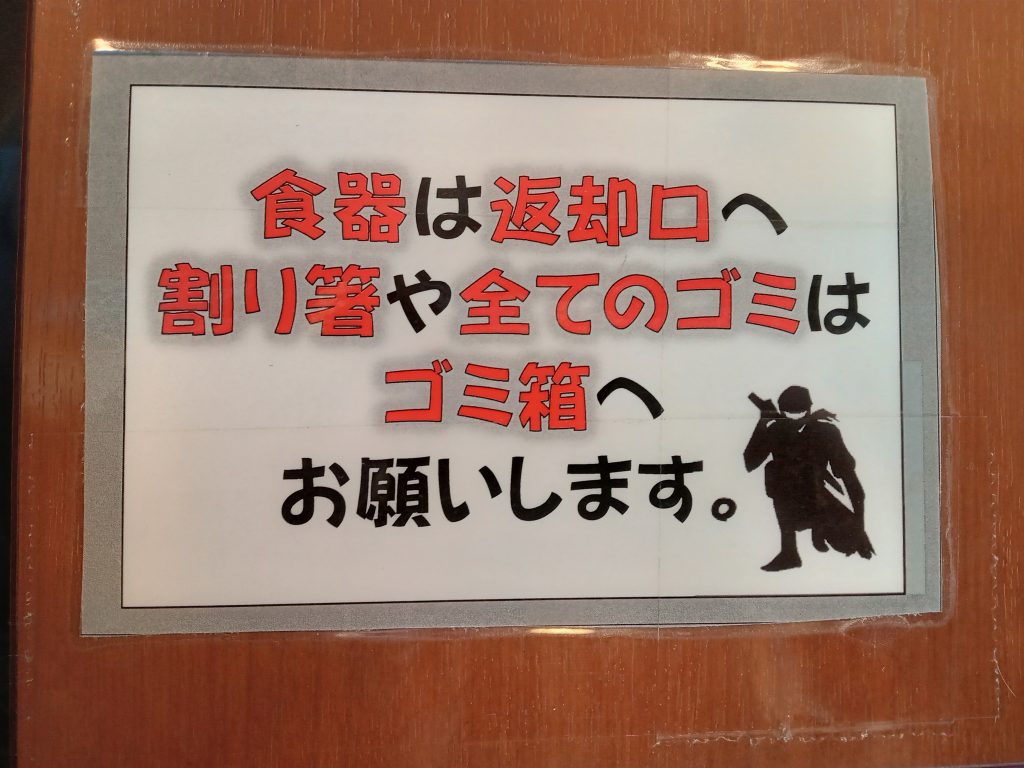

土山SAのキャラクター土山たぬきです。信楽焼きのタヌキが甲賀の忍者コスプレしているようなキャラクターですね。

400X, GoldWingの団体

400X, GoldWingの団体

新東名の途中でGoldWingの団体に抜かれましたが、土山SAで追いつき先発しました。土山の手前のどこかで休憩を入れていたものと思われます。マスツーリングはどうしても休憩増えますからね。

給油。駐車場からガソリンスタンドに移動してサイドスタンドを出した瞬間にメーターがResv表示に変わりました。走行距離も丁度400km/l。平均燃費37.5km/hです。前回よりペースを上げていますがほぼ同じ数字です。もっとも走行時ペースは上がっているものの途中ストップが多かったり休憩長めなど時間的なペースは上がっていません。

給油量は10.66l、単価186円で支払額1983円。NC750Sに乗り始めて最も高いガソリン代でした。

妙に調子が良い後半の始まり

給油後、NC750Sの調子がとても良い感じになりました。エンジンのレスポンスもいいし、フロント・リアのサスペンションの動きも滑らかで走りやすい。今では死語かもしれませんが、全体的に「あたりが出た」感じです。

新名神の新しい舗装で京都までは全体的になだらかな下りになることも影響しているかもしれませんが燃費計が44km/l程度を示していました。尤も調子はともかく大阪を過ぎて地形のアップダウンがあると燃費自体は徐々に下がっていきました。

高松道経由で府中湖PAで休憩

明石海峡大橋、大鳴門橋を通過して四国上陸。ここから高知までは徳島道と高松道の選択肢があります。距離的には徳島道の方がやや短く、ただし法定速度低め。今回は高松道を経由することにします。トイレ休憩で府中湖PAで休憩します。

府中湖PAの風景

府中湖PAの風景

府中湖は府中ダムのダム湖ですが、このダムの特徴は目的がI(工業用水)のみという点です。府中湖PAからダム湖やあわよくばダムが撮影できないかと期待しましたが、「全く見えません」。残念。お土産を買って再出発。

後半の走行距離と燃費

土山SAから実家までの走行距離

土山SAから実家までの走行距離

実家まで土山SAから走行距離428.5kmで燃費が38.5km/lと表示されています。(最寄りのICを下りたところでResv表示になりました。)この日は事情があり給油できず翌々日+2kmくらい走った後、給油すると11lちょうど。満タン法の計算で39km/l。0.5km/l分の違いはどこからきたのか。恐らく給油時にどこまでいっぱいに入れたかの差で多分38.5km/lに近いのではないかと思われます。FIなので噴射量はかなり正確に測られていると思うので。

NC750Sの燃費 東京ー高知走行時

東京の自宅~新名神土山SA 距離400km 給油量10.66l

燃費37.5km/l(満タン法) ゲージ指示未記録

新名神土山SA~高知の実家 距離429km 給油量11.0l

燃費39.0km/l(満タン法) 38.5km/l(ゲージ)

前回は経路が少し違いますが前半が37.5km/l、後半が37.0km/lなのでほぼ同じか少し良いくらいです。今回の方が燃費をあまり気にせずペースを上げていますがこのような結果になったのは…色々理由は考えられますが一番大きいのはオイルの違い。

普段は10W-30ですがショップのキャンペーンでオイルが半額だったので少し高価な5W-30が今入っています。これが原因じゃないかなあ、とは言え微々たる違いですけどね。あと前回より少し(-5kg)位痩せたからか?NC750Sの全体的なコンディションも保たれていることも確認できました。

今回はこれでお終い。次は穴内川ダムです。