7月某日少々早く目が覚めた日。折角なので少し遠出するかと思いつつ、しかし東京はどんより曇り空…。特に最終目的地は決めずに奥多摩→大菩薩ライン方面に向かいます。

入間白岩林道は未だ復旧せず

入間白岩林道は昨年復旧しお気に入りの経路でしたが、昨年に再度崩落が発生し未だに不通になっています。なお入間白岩林道の入口は倉掛林道の入口も兼ねています。ちなみに倉掛林道はこの先すぐに行き止まりになっています。

入間白岩林道の復旧は7月中と掲示されているのでそろそろではないかと思いつつ、引き返して奥多摩周遊道路を奥多摩方面へ。

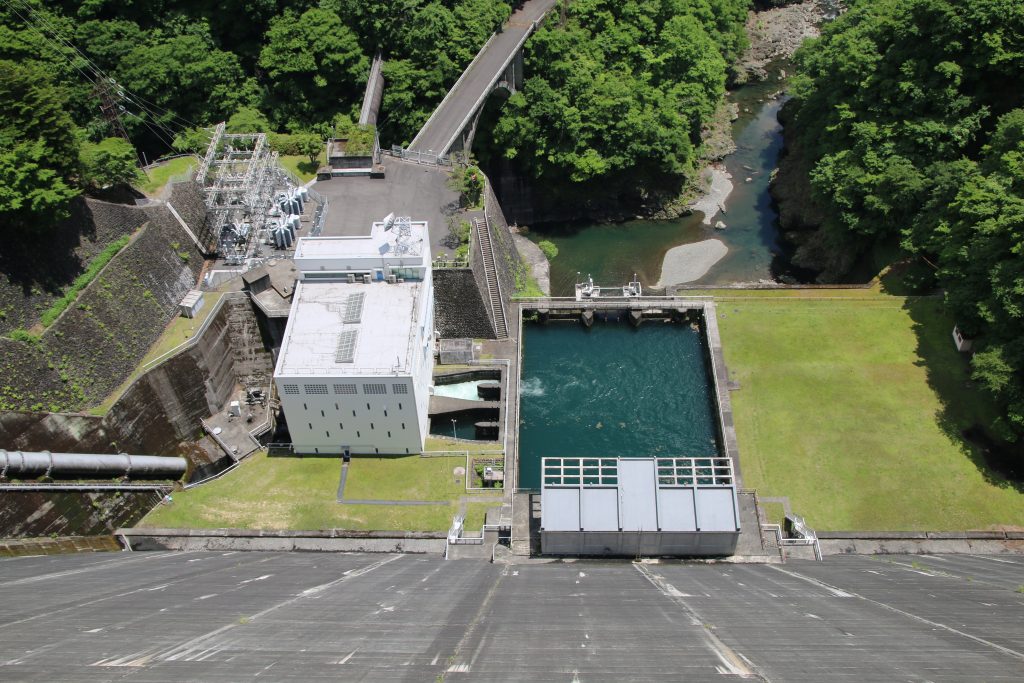

小河内ダムの貯水率が少し上がってきました

奥多摩周遊道路の月夜見第一駐車場から小河内ダムを見ると貯水率が以前より上がっています。恐らく 80%程度です。75%を切ると余水吐前に三角形の広場が出現しますがこの時は水面下でした。

甲府盆地は晴れる

林道も通行止めでしたが、6月に発生した落石のために青梅街道も奥多摩⇆丹波山間が不通になっています。この情報をインターネットで検索すると昨年の坂本トンネル付近の崩落→開通の記事の方が多く出てくるので注意してください。

奥多摩からは国道139号線で小菅方面に向かい、山梨県道18号線で丹波山方面に抜けて迂回することができます。この県道18号、舗装はしっかりしていますが、急傾斜・急カーブが多くまた路面濡れているところが多いです。楽しいワインディングですがくれぐれも安全運転でお願いします。

柳沢峠の富士山は雲隠れで影も見えません。通過。大菩薩ラインを下って甲州市に近づいてくると空は晴れてきました。富士山、大菩薩山嶺、南アルプスに囲まれた甲府盆地は本当に晴れ率が高い。晴れるのは嬉しいのですが、甲府盆地のもう一つの名物「暑さ」もセットです。

国道20号に合流する手前で撮影したのが上の写真。暑さ対策のため持参したお茶を飲んで休憩後、出発します。この後どこに向かうか決めていませんでしたが、ひとまず国道20号を諏訪方面に進んでみることにしました。

甲府市内の国道20号渋滞の後

国道20号線は甲府市内に入るまでは渋滞は少ないですが、市内に入ると高確率で渋滞します。更に東京を朝に出て、通過するのはお昼頃なので「暑い」。しばらく我慢して竜王あたりまで進むと渋滞は解消します。

更に韮崎まで進むと国道141号線への分岐がありました。国道141号といえば大門ダムから清里を抜けて佐久穂に向かうことができます。諏訪ではダムが思いつかなかったので国道141号線へ。途中、須玉IC付近で茅ヶ岳、金ヶ岳がよく見えていたので撮影。天気が良ければ奥に金峰山が見えるはずですが…残念。

佐久往還の山の風景が素晴らしい

国道141号を北上すると少々雲が多いものの素晴らしい山々の風景が続きます。また標高にして1000m、熱暑の甲府盆地を通過して熱々の身体を涼しい風が癒してくれます。また国道141号は幹線道路だけあって道路状態も最高で渋滞もなく快適なツーリングが楽しめます。(冬は恐ろしいですが…)

ひとまずこの回はここまで。これから先、国道299号沿いのダムを訪ねます。