戸面原ダムは見落としやすい

「戸面原」よめますか?正解はこの記事の最後に。千葉県房総半島は管理人の定番ツーリングコースです。千葉県のダムの特徴は規模が小さいダムが各地にたくさんあることです。戸面原ダムはその一つ。幹線の国道127号上総湊から465号を経て、県道88号線を南下したところにあります…がとても見落としやすいです。目印はこの管理事務所?この日は無人でしたが、普段もそんなに人が出入りしている感じではありません。

規模に関わらずダムをつくるのは大変

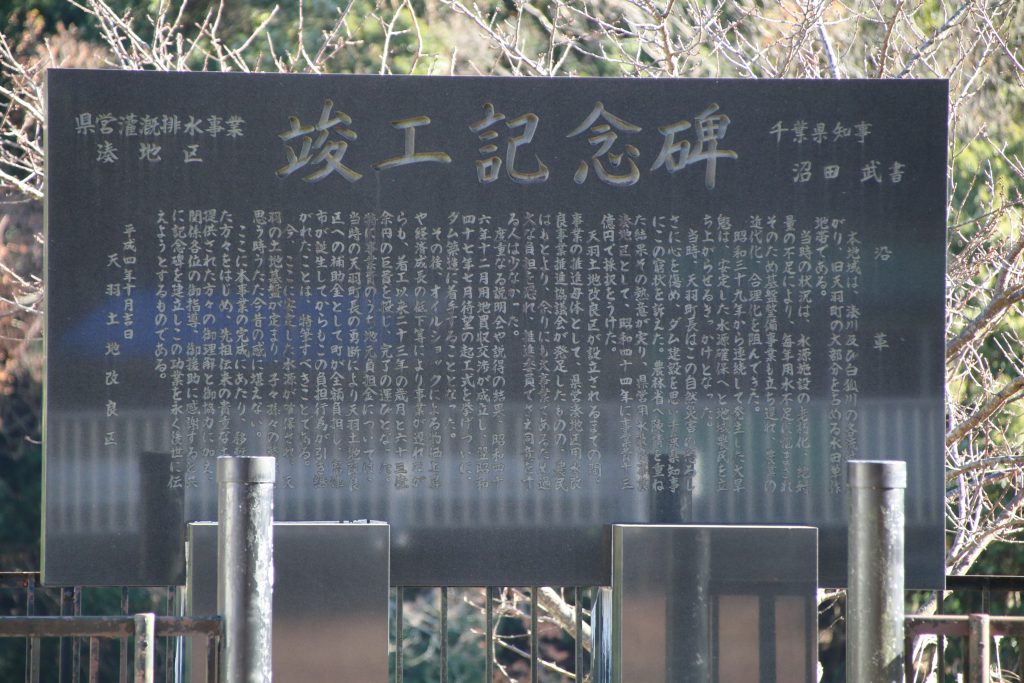

戸面原ダムの竣工記念碑です。ダムそのものというよりは県営事業の記念碑の趣です。この碑は上の管理事務所の向かって右側にありますが…あまり人が立ち入るようになっていません。ダムそのものの諸元が書かれていませんが、下の写真の通りアースダムに見えますがセンターコア型ロックフィルダムだそうです。

小型のダムでゲート類は確認できませんでした。自然越流式の洪水吐が設置されています。手前が洪水吐の流路になっていて、それを跨いでダム天端に橋が架かっていますが残念ながら立ち入り禁止です。

戸面原貯水池は千葉県のダムらしく貸しボートなどで楽しむこともできるようです。ちなみに貯水池の向こう側が富津市市民キャンプ場です。ダム湖面の観光利用に積極的なのは千葉県のダムの特徴です。

貯水池を上流側にある橋からみるとこんな感じです。橋の影が写真の左下に映り込んでいます。この橋の上流までがボートで立ち入れる範囲になっています。この貸しボートはヘラブナ釣り用との情報がありましたが、確かに釣ってました。釣りって見ていると釣れている場面に遭遇することは少ないのですが、釣れてました。名人だったのか?戸面原貯水池のヘラブナが多いのか?

野生動物が多いことが想像できる

戸面原ダム近くの畑の様子です。鹿やイノシシ、ニホンザルなどの野生動物が多いからだと思いますが、畑の周りをかなり厳重に囲っていました。管理人のこのツーリングの目的の一つはジビエの購入なので、もしかしたらこの辺で育った動物も…。

戸面原は「とづらはら」と読みます。

次回は保台ダムへ。