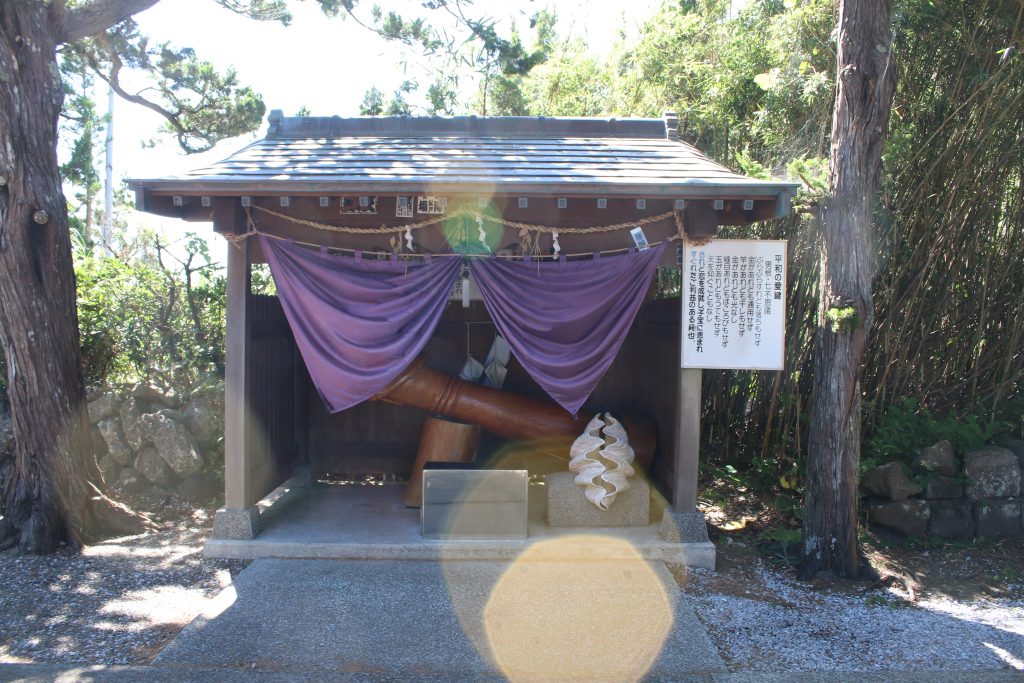

ツーリングで寄った先で何気なく撮影した一枚です。場所としては何の変哲もありませんがなんとなく良い感じに撮れていると思いませんか。愛車は「キャンディクロモスフィアレッド」という色で指定されていますが要は「赤」です。同じ車種で「青」もあるのですが管理人としては「赤」一択です。これは正解だったと思っています。山にしろ海にしろ緑や青の風景が多いので赤の方が映えるよねっていうのが管理人の感性。

このときは刈り取りの最盛期でとなりの田んぼにはまだ稲穂が残っていました。房総半島にある三島ダムのちょっとした展望所でダム堤体を撮影して戻ってくるときにいい風景だなあと思って撮影した一枚。あれ?これ野島崎の帰りだ。このツーリングの写真打ち止めって書いた記事が嘘になってしまった。まあ、許して。